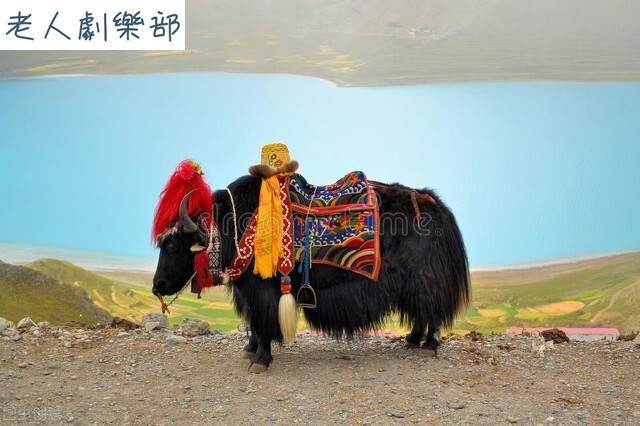

犛牛是原產于西藏的動物,但也在蒙古、尼泊爾和中亞發現,犛牛是體型龐大的動物,骨架結實,有長而濃密的毛髮。

生物學家認為,人類可能在 5000 年前就馴養了犛牛,我們可以在古代壁畫中看到犛牛。然而,一些藏族民族家養犛牛的數量,遠遠超過了野生犛牛,飼養牠們是因為,可以得到奶、肉、和毛皮。

犛牛與一般家畜的牛不同,它們經常發出咕嚕聲,因此也被稱為「咕嚕牛,而且犛牛的肺活量是奶牛的三倍,肺部比一般的牛更大,這使它們能夠在高原地區活動。

他們可以承受寒冷的氣溫,達到零下20度。這有賴于犛牛厚重的皮毛,但犛牛在低海拔地區難以適應,當溫度高于30度時,它們容易中暑脫水。

犛牛是牛科的成員,至今仍保有許多原始特性,犛牛與野牛有很強的親源關係。約在一百萬到五百萬年前,犛牛從野牛分裂出來。成為兩個不同的獨立物種,這兩個物種主要區別在于體型,但物種演化到今天,分別只剩野犛牛與家養犛牛了,野生犛牛通常有較深的毛髮,而且體型更大,家養的犛牛因為混種的關係,則有更多種的顏色變化,大部分是褐色和奶白色。犛牛的腹部下方都有濃密的皮毛,厚毛裡面還有覆蓋胸部、腹部和大腿的底毛。在犛牛笨重的毛皮下有結實的腿,寬大的偶蹄讓他們能行走在山區的道路。它們也有堅硬的角用于防禦,並幫助它們能夠在冬天尋找積雪下面的食物。

犛牛雄性和雌性都有一個短脖子,肩部有駝峰,它們的尾巴很長,看起來有點像馬尾巴。

馴養的犛牛雄性一般重 500公斤,而雌性則為300公斤。野生雄性體重可達 900公斤。肩高雄性為1米3左右,雌性的肩高為 1米1左右。

野犛牛通常是群聚生活,主要是為了保護雌性和它們的幼崽。大多數雄性成年後,會獨自生活,直到交配季節之前,他們會加入更大的群體。犛牛通常是膽小的,它們會避開人類常出現的地區,只有在發情期犛牛會變得有攻擊性。

野犛牛是主要生活在西藏北部和西部青海省的動物。一些種群延伸到新疆和印度的南端。有些犛牛種群也分佈在整個中亞。但主要棲息地都是海拔3千米以上的高原,一些牛群會隨季節性遷移以尋找食物。犛牛的食物,從青草樹葉到苔蘚都是他們的食物,犛牛花費大量時間在山地草地上找尋植物、因為在冬季無法找到許多食物,如果它們有幼崽,犛牛會帶著幼仔一直移動尋找食物,他們也會在冬天吃雪來保持水分。不過就算犛牛擁有極佳的生存能力,但全球犛牛的數量正在減少,在19世紀,青藏高原上就有多達 100 萬頭野犛牛,如今僅存約1萬頭。獨居的雄性特別容易受到獵殺。一般是為了高價的犛牛皮。

犛牛一年最多四次進入發情期,通常發生在夏末,有時甚至會持續到 9 月,這取決于當地的環境。

妊娠期通常為270 天,小牛可以在出生後 10 分鐘內行走。大多數雌性每隔一年生產一次,但如果食物充足,分娩次數會更多

犛牛的壽命大約為 20 到 25 年,野生犛牛因為有狼這種天敵,所以壽命可能更短。

目前在美國飼養的犛牛約有 5,000 只。印度和中國已正式保護野生犛牛,建立了許多野生犛牛群的保護區。